HACCPによる衛生管理について

HACCP(ハサップ)とは

HACCPとは食中毒菌汚染や異物混入など、食品に悪影響を及ぼす原因を把握し、それを除去したり低減させるための重要な工程を管理することで安全性を確保する衛生管理手法です。

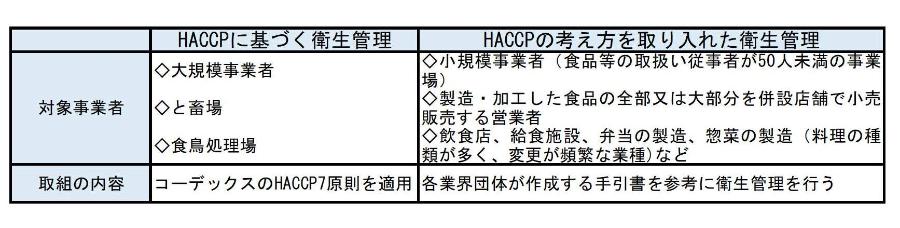

原則として、すべての食品等取扱事業者に、「HACCPに沿った衛生管理」の実施が求められます。「HACCPに沿った衛生管理」には、「HACCPに基づく衛生管理」と「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の2つの基準があり、事業者の規模や業種等によって、実施すべき基準が分かれます。

HACCP(ハサップ)(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

![]()

営業者に求められる「HACCPに沿った衛生管理」は、以下のどちらかになります

HACCPに沿った衛生管理

HACCPに基づく衛生管理

コーデックスのHACCP7原則12手順に基づき、食品等事業自らが使用する原材料や製造方法に応じて計画を作成し、管理を行います。

HACCPに基づく衛生管理(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

![]()

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理とは衛生管理を「見える化」することです。

業界団体が作成した手引書を利用し、衛生管理計画を作成し、実施内容を記録します。

実施すること

- 衛生管理計画の作成(=計画の「見える化」)

- 計画に基づく実施

- 確認・記録(=結果を「見える化」)

- 振り返り

1.衛生管理計画の作成

衛生管理計画は、次の2つから構成されます。

(1)一般衛生管理のポイント(どの食品についても行うべき共通事項)

- 管理項目ごとに「なぜ必要なのか」を理解し、「いつ」「どのように管理し」「問題があったときはどうするか」の対応を考えます。

<管理項目例>原材料の受入確認、従事者の健康管理、清潔な作業着の着用、衛生的な手洗いの実施など

(2)重要管理のポイント(食品の調理方法にあわせて行うべき事項)

- 調理中の危険温度帯に着目してメニューを3つのグループに分類し、それぞれの管理方法を決めます。

第1グループ:非加熱のもの(非加熱の野菜及び果物など)

第2グループ:加熱するもの(揚げ物、焼き物、蒸し物、煮物、炒め物など)

第3グループ:加熱後冷却し再加熱するもの、または、加熱後冷却するもの(和え物など)

- 食品を危険温度帯(10~60℃)においたままにすると、食品中の細菌がぐんぐん増えてしまうため、調理食品が危険温度帯に長い時間留まらないように注意する必要があります。

2.計画に基づく実施

1で決めた計画に従って、日々の衛生管理を確実に行います。

3.確認・記録

実施した結果を記録します。問題があった場合にはその内容や対処を記録用紙に書き留めます。

一連の記録は少なくとも1年間以上は保管しましょう。

4.ふり返り

日頃の調理をふり返り、同じような問題があった場合は計画の見直しを行いましょう。

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書(外部サイト)

![]()

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

![]()

相談受付

連絡先:新潟市保健所 食の安全推進課

住所:新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号 総合保健医療センター3階

電話:025-212-8226

受付時間:午前8時30分から午後5時30分まで(土、日、祝日を除く)

関連リンク

食品衛生法の改正について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

![]()

HACCPに沿った衛生管理の制度化に関するQ&A (外部サイト)

![]()

閉じる

閉じる