にいがた共育通信 令和6年度 第129号

最終更新日:2025年2月20日

報告

いじめ防止市民フォーラムを開催しました

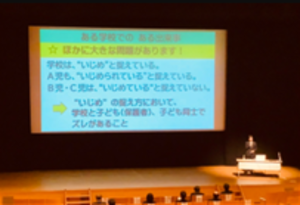

令和6年12月14日(土曜)、北区文化会館で新潟市いじめ防止市民フォーラムを開催しました。当日は約180名の市民や保護者、教職員が参加しました。

フォーラムでは、新潟こども医療専門学校、国際こども・福祉カレッジの非常勤講師である吉原修英氏による「新潟市いじめ未然防止に向けた教育プログラム」の重要性や授業での実践についての講演やグループワークなどを行いました。

実施後のアンケートでは、参加者から「学習参観でこの授業を行ってもらえると、親子でいじめについて考えていくことができると思う」、「とても勉強になった。授業を見せもらうことで、親子でいじめについて考えていくよいきっかけになると思う」などの感想が寄せられました。

新潟市の取組

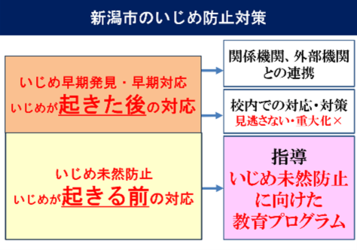

新潟市の学校では、これまで、いじめを早期発見・早期対応することで問題を重大化させないことに力を入れてきました。その取組が定着してきたこともあり、今後はいじめ件数自体を減らす取組として、いじめ未然防止に力を入れていきます。それが「新潟市いじめ未然防止に向けた教育プログラム」です。

新潟市いじめ未然防止に向けた教育プログラム

- 児童生徒の実態として、いじめをいじめと理解していないこと、加害者の意識が遊び感覚で行っていたことがいじめとなっていること等、無自覚ないじめ「シンキングエラー」が多く見られる。

- シンキングエラーをしない取組が、いじめ未然防止につながってくる。

- プログラムでは、大きく分けて以下の2つの授業を義務教育の9年間で継続的に行うことで、シンキングエラーを生まないようにしていく。

1.「どのようなことがいじめなのか」、「なぜ、いじめはいけないのか」等の知識を得る授業を確実に実施すること。

2.いじめを発見し、いじめに係わる立場の理解や問題発生の防止・問題の解決などを児童生徒が主体的に考えていく道徳科の授業を確実に実施すること。

今後も、「いじめは人権侵害であり、人権侵害はどのような理由があっても許されない」ということについて、市民の意識を高めるとともに、社会的な連携をより確実なものにしていくために様々な取組を行っていきます。

この件についてのお問い合わせ先

教育委員会学校支援課

電話:025-226-3261

特集

令和6年度コミュニティ・スクール講座を開催しました

新潟市では、コミュニティ・スクール制度の導入に伴い、各学校運営協議会をより効果的に運営するための理解促進と話し合いのスキル向上を目的として、コミュニティ・スクール講座を開催しています。参加対象は、各校園の学校運営協議会委員、地域教育コーディネーター、教職員、新潟市の社会教育施設職員(公民館、図書館など)です。

令和5年度に引き続き、今年度もNPO法人みらいずworksの企画・進行により、夏季と冬季あわせて計8回開催しました。

合計約330名の方とともに学んだ講座の様子をご紹介します。

コミュニティ・スクール制度とは、未来を担うこどもの豊かな成長を「地域総がかり」で支える仕組みです。各学校園に学校運営協議会を設置し、学校運営の基本方針を共有し、学校運営やこどもに必要な支援について、肯定的で未来志向の話し合いを行います。さらに話し合って決まった方向性や方策を、「地域と学校パートナーシップ事業」の活動につなげたり、再度学校運営協議会にフィードバックして評価・改善を図ったりします。つまり、コミュニティ・スクールと地域と学校パートナーシップ事業を一体的に推進することが重要となります。

夏期講座

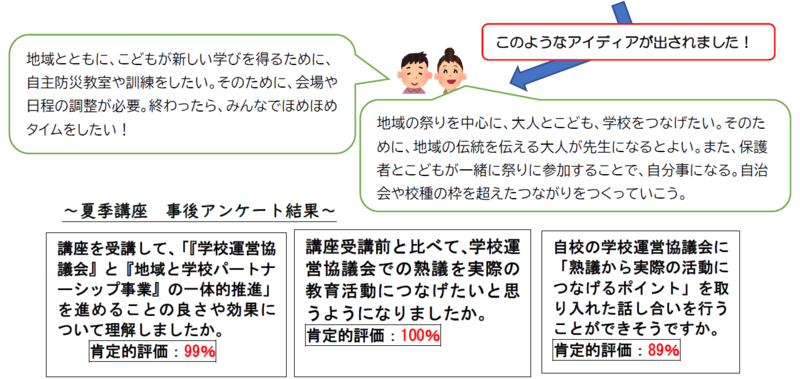

夏期講座は、7月から8月に計4回開催しました。「学校運営協議会で熟議されたことを実際の活動につなげるためには」というテーマのもと、最初に目指したいこどもの姿を設定し、実現するための活動についてアイディアを出し合いました。

冬季講座

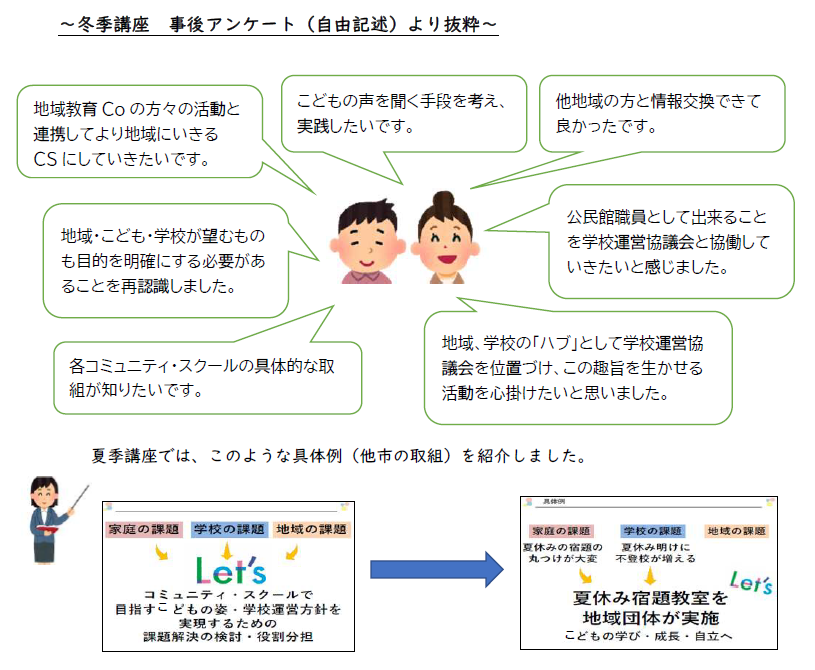

冬季講座は、1月から2月に計4回開催しました。今年度の学校運営協議会の運営や取組を振り返りながら、他校の委員同士で情報交換を行い、よりよい協働の在り方について熟議しました。

協働とは、学校や地域、保護者という立場が異なる人たちが、共通の目的や目標(学校運営の基本方針や、学校やこどもたちに必要な支援など)に向けて協力することです。

各コミュニティ・スクールの取組が、各々の工夫によってこれからも進化を続けていくことができるよう伴走支援を続けていきます。

この件についてのお問い合わせ先

教育委員会生涯学習推進課

電話:025-226-3277

このページの作成担当

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル4階)

電話:025-226-3149 FAX:025-226-0030

閉じる

閉じる