中高層建築物を建設される方へ 「新潟市中高層建築物の建築に関する指導要綱」について

最終更新日:2025年4月1日

令和7年4月1日に新潟市中高層建築物の建築に関する指導要綱を改正しました。

詳細な改正内容は、新潟市中高層建築物の建築に関する指導要綱(令和7年4月1日~)を参照下さい。

中高層建築物の建築に伴うトラブルの発生を未然に防ぎ、良好な生活環境を確保していくため、新潟市では「新潟市中高層建築物の建築に関する指導要綱」を制定し、建築主等が近隣に配慮した建築計画となるよう努力することや、計画の事前公開など一定の手順を踏み、近隣住民への計画説明や話し合いを行うことを定めています。中高層建築物を建築される方は、指導要綱の趣旨を理解し、これを遵守するようお願いします。

![]() 新潟市中高層建築物の建築に関する指導要綱(令和7年4月1日~)(PDF:226KB)

新潟市中高層建築物の建築に関する指導要綱(令和7年4月1日~)(PDF:226KB)

1 指導要綱が適用される建築物

2 指導要綱の手順

3 建築計画

(1) 日照

(2) ビル風

(3) テレビ電波受信障害

(4) プライバシー

(5) 緑化

(6) 騒音・振動について

(7) ゴミ対策について

4 建築計画の標識設置

5 説明会等の開催

6 計画建築物の届出

7 トラブル解決には誠意をもって話し合いを

8 共同住宅を建築される方へ

1 指導要綱が適用される建築物

中高層建築物の建築に関する指導要綱が適用される建築物

| 用途地域または区域 | 建築物の高さ |

|---|---|

| 第一種中高層住居専用地域 | 10メートルを超えるもの |

| 第二種中高層住居専用地域 | 10メートルを超えるもの |

| 第一種住居地域 | 10メートルを超えるもの |

| 第二種住居地域 | 10メートルを超えるもの |

| 準住居地域 | 10メートルを超えるもの |

| 近隣商業地域(容積率200%地域) | 10メートルを超えるもの |

| 準工業地域 | 10メートルを超えるもの |

| 近隣商業地域(容積率300%地域) | 15メートルを超えるもの |

| 商業地域 | 15メートルを超えるもの |

| 工業地域 | 15メートルを超えるもの |

| 用途地域の指定のない区域 | 15メートルを超えるもの |

- 上の表で定める高さが異なる2以上の用途地域又は区域にわたって建築物を建築する場合は、高さが10メートルを超えるものに指導要綱が適用されます。

- 建築物を増築する場合は、増築部分のみについて適用されます。

- 上の表に該当しないゴルフネット、大規模看板・大規模煙突などの工作物については、テレビ電波等に影響を与えることもありますので、事前に建築行政課に相談してください。

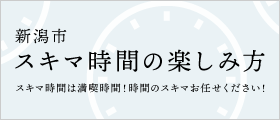

建物の高さ(H)の算定方法

2 指導要綱の手順

建築確認申請の前までに行なわなければならない手続き等の手順は、次のとおりです。

a 建築計画の作成

周辺の住環境に気配りを

b 標識設置予定届出書の提出

建築行政課へ

c 建築計画の標識設置

建築確認申請の最低30日前までに建築行政課へ

建築基準法上の道路ごとに設置

d 説明会等の開催

標識設置後速やかに

e 計画建築物届出書の提出

建築確認申請の最低10日前までに建築行政課へ

3 建築計画(周辺の住環境にも気配りを)

中高層建築物を建築するときは、建築基準法の規定を守ることは当然のことですが、これ以外にも建築場所によっては、近隣住民の受忍の限度を超える生活阻害を与えることがありますので、相隣関係にも気配りを行うことが大切です。

このため、建築計画の段階で十分な検討をしておくことが重要です。トラブルが発生してからの対応では設計に手戻りが生じたり、また、トラブルの解消に相当な時間や労力を要することにより建築工事が遅れることにもなります。

指導要綱では、中高層建築物の設計においては、日照、通風及び採光の阻害、風害、電波障害などによる周辺の生活環境に及ぼす影響等について十分配慮し、近隣関係者の住環境の保全に努めなければらないと規定しています。

以下の各項を参考にするなどし、この規定の遵守をお願いします。

(1) 日照

中高層建築物の建築による日照阻害を回避するためには、建築物の配置、高さや境界からの離れなどを検討することが重要です。例えば、同じ容積率条件の場所に建築する場合であっても建築物の一部を高くしたり、離れや空間を多くすることによって、日照阻害を軽減できることがあります。建築計画においては、周辺の住環境への影響を十分調査し、近隣と調和のとれた設計上の工夫が求められます。

(2) ビル風

ビル風は、高層建築物や大規模建築物によってその周辺での風の流れが複雑に変化し、ときとして弱い風から突風に急変することがあります。特に冬場においては、その建築物を利用する人や歩行者などに不快感を与えたり、近隣家屋に影響を及ぼすなどの不安感を与えたりします。 ビル風の発生原因や防止設備、風速を軽減する建築物の形態などに配慮した設計が求められます。

(3) テレビ電波受信障害

中高層建築物が建築されることにより、周辺でテレビ電波の遮へい障害が発生する場合があります。

指導要綱では、事前に(一社)日本CATV技術協会認定(旧郵政大臣認定を含む)「CATV技術者」による電波障害の予測を行うとともにその改善策について、近隣関係者に説明を行うよう定めています。

近隣関係者に説明するときには、具体的な改善方法を定め、理解を求めるとともに維持管理の方法についても話し合いで解決し、協定や覚書を結んでおくことが望ましいことです。

また建築物の所有権を譲渡する場合は、協定や覚書を新たな所有者等にも継承するよう注意をしてください。

(4) プライバシー

隣接地住民のプライバシーの保護を図るため、必要に応じて、計画建築物の窓、階段などの位置の配慮や、目隠しの設置など、他人の宅地の観望を物理的に防止するような設計上の工夫が求められます。

(5) 緑化

建築物のまわりや敷地の境界部分が緑化されていますと、その建築物を利用する人だけでなく近隣の人々にもやすらぎを感じさせ、また風害や騒音を抑制する働きもあることから、良好な環境が形成されます。美しいまちなみの形成にも大きな役割を果たしますので、指導要綱では、建築主に対し、緑化の努力を定めています。

(6) 騒音・振動について

計画建築物の配置や平面計画においては、騒音、振動等の発生源となる電気室、機械室、ポンプ室等の配置については、隣接する家屋への影響を考慮し、騒音、振動を防ぐ対策を講じて下さい。

また、建築工事に伴う騒音、振動等による周辺の生活環境に及ぼす影響等について十分配慮し、近隣関係者の住環境の保全に努めて下さい。

(7) ごみ対策について

ゴミ保管場所等については、近隣住民からの苦情も増えていますので、各区役所の区民生活課又は窓口サービス課と協議しながら近隣関係者と十分に話し合って計画して下さい。

4 建築計画の標識設置

中高層建築物を建築するときは、建築予定地に要綱で定められた様式による建築概要を知らせる標識を設置してください。

この記載内容に変更が生じた場合は、速やかに修正が必要となりますので注意してください。

標識を設置する場所は、近隣関係者が道路から見えやすい位置とし、建築予定地が複数の道路に接している場合は、その道路ごとに設置することになっています。

標識を設置する期間は、建築確認申請を行う日の最低30日前から確認済みの表示を行う日までです。

標識設置前に届出書の提出を

設置する前のできるだけ早い日に、次の図書1部を市に提出してください。

- 標識設置予定届出書

- 附近見取図:方位、道路及び目標となる建築物並びに計画建築物の高さの1.5倍、または2.0倍の範囲を明示してください

- 配置図:建築物、駐車場、駐輪場の設置及び台数並びに敷地内の緑化計画等を明示してください

- 各階平面図:換気扇及び冷暖房設備の室外機等の位置を明示してください

- 立面図:4面以上

- 断面図:地盤面の高さ、道路斜線等を明示したもので2面以上

※配置図に標識設置位置も明示してください

5 説明会等の開催

近隣関係者には十分な説明を

建築計画標識設置後に、近隣関係者に対し、関係図書により、決められた事項について、説明することになっていますが、これは単に説明したという行為にとどまらず、近隣関係者の了解を得る努力をしなければならないことになっております。

また、建築計画を変更したり、近隣関係者から説明を求められたときも同様にそれについて説明をしなければなりません。

これらの説明は、標識を設置した後や近隣関係者から求めがあったときに、速やかに行わなければなりません。

説明が遅れたり、問題が発生しているのにその解決の努力を怠ったときは、トラブルが大きくなり、ますます解決が難しくなりますので注意してください。

近隣関係者に対する説明事項

- 計画建築物の敷地形態及び当該敷地内における計画建築物等の位置

- 計画建築物の用途、規模、構造、工法及び工事期間

- 計画建築物の建築によって生ずる日影の影響

- 計画建築物の建築によって生ずるテレビ電波受信障害の改善方法

- 計画建築物の建築工事による危険防止の方法及び騒音、振動等の防止対策

- その他近隣関係者が計画建築物の建築により影響を受けることが予測される事項

近隣関係者への説明方法

近隣関係者に対する説明方法は、集会方式と戸別訪問方式がありますがその選択は自由です。

一般的には、集会形式による説明会が多く、これが好ましい方法であると考えられます。

集会形式による説明を行った場合、説明会の欠席者に対しては戸別で説明を行ってください。

戸別訪問方式の場合は、各世帯の代表者に理解を求めていかなければなりませんので、相当な日数を要することや、共通の問題については、その関係者全員と調整を図っていかなければなりません。

なお、テレビ電波受信障害を受けるおそれのある関係者に対する説明は、電波障害以外の生活環境に影響を及ぼさないと判断されたときは、その自治会の代表者などと相談し、近隣住民への説明と切り離して、後日行ってもさしつかえありませんが、建築確認申請等の届出までには説明を行ってください。

近隣関係者の範囲

建築計画を説明しなければならない近隣関係者の範囲

- 近隣に所在する土地又は建築物の全て若しくは一部を所有する者

- 近隣に所在する土地又は建築物の全て若しくは一部を占有する者

- 近隣に居住する者が所属する自治会又は町内会の代表者

- 中高層建築物の建築工事に伴う騒音、振動等により著しく影響を受けると予測される者

- 中高層建築物によるテレビジョン放送の電波受信障害を受けると予測される者

| 用途地域又は区域 | 近隣の範囲 (敷地境界線から測定) |

|---|---|

| 第一種中高層住居専用地域 | 計画建築物の高さの概ね2.0倍の範囲 |

| 第二種中高層住居専用地域 | 計画建築物の高さの概ね2.0倍の範囲 |

| 第一種住居地域 | 計画建築物の高さの概ね2.0倍の範囲 |

| 第二種住居地域 | 計画建築物の高さの概ね2.0倍の範囲 |

| 準住居地域 | 計画建築物の高さの概ね2.0倍の範囲 |

| 近隣商業地域(容積率200%) | 計画建築物の高さの概ね2.0倍の範囲 |

| 準工業地域 | 計画建築物の高さの概ね2.0倍の範囲 |

| 近隣商業地域(容積率300%) | 計画建築物の高さの概ね1.5倍の範囲 |

| 商業地域 | 計画建築物の高さの概ね1.5倍の範囲 |

| 工業地域 | 計画建築物の高さの概ね1.5倍の範囲 |

| 用途地域の指定のない区域 | 計画建築物の高さの概ね1.5倍の範囲 |

上の表で定める範囲が異なる2以上の用途地域又は区域にわたって建築物を建築する場合は、計画建築物の高さの概ね2倍の範囲を近隣の範囲とします。

敷地内に計画建築物よりも高い既存建築物がある場合の取り扱い

敷地内に計画建築物よりも高い既存建築物がある場合、上記の近隣関係者のうち1及び2の範囲を、敷地境界線ではなく計画建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から測定します。

※この場合でも、敷地境界線から測定した範囲の自治会又は町内会の代表者への説明は必要なので注意してください。

6 計画建築物の届出

建築確認申請前に提出してください

近隣関係者に対する説明後、建築基準法の建築確認申請を行う少なくとも10日前までに、下表に掲げた図書2部を市に提出してください。 この届出書は、近隣関係者とトラブルが発生しているときは、工事着手をスムーズに行うためにも、解決の努力をしてから提出してください。

| (1) | 計画建築物の届出書 | ||

|---|---|---|---|

| (2) | 誓約書 | ||

| (3) | 説明会等の経過報告書 | (出席者名簿及び住宅明細図に近隣関係者の範囲を記入し案内書の配布先と出席者を色別、戸別説明の場合は説明先をマークしたものを添付してください) | |

| (4) | 電波障害対策の説明経過報告書 | (出席者名簿、住宅明細図にテレビ電波障害を受けると予測される範囲を色別したもの及び説明先をマークしたものを添付してください) |

|

| (5) | 電波障害対策計画書 | ||

| (6) | ア | 付近見取図 | (方位、道路及び目標となる建築物を明示してください) |

| イ | 配置図 | (建築物、駐車場、駐輪場の設置及び台数並びに敷地内の緑化計画等を明示してください) ※標識設置の位置を明示してください。 |

|

| ウ | 各階平面図 | (換気扇及び冷暖房設備の室外機等の位置を明示してください) | |

| エ | 立面図 | (4面以上) | |

| オ | 断面図 | (地盤面からの高さ、道路斜線等を明示したもので2面以上) | |

| カ | 日影図 | (縮尺600分の1以上の図面に冬至日の午前8時から午後4時までの日影を受ける建築物の位置(計画建築物の高さの1.5倍、または2.0倍の範囲内で、日影を受ける建築物には建物名又は居住者氏名を明示してください)を記入したもので、地盤面から4メートルの高さの位置における日影図としてください) ※状況によって冬至日以外の日影図の提出を求めることがあります。 |

|

| (7) | テレビ電波受信障害予測区域図 | ((一社)日本CATV技術協会認定(旧郵政大臣認定を含む)「CATV技術者」の調査によるもの。) | |

| (8) | 標識を設置したことを証する遠景及び近景の写真 | (内容の読み取れるもの) | |

| (9) | その他市長が特に必要と認めるもの | ※計画建築物による敷地周辺に及ぼす風の影響について、風速の増加予測領域図の提出を求めることがあります。 ※中高層建築物で共同住宅の建築に関する指導要綱が適用される場合は、同要綱に規定する「共同住宅建築計画届出書」も添付してください。 |

|

7 トラブル解決には誠意をもって話し合いを

指導要綱では、トラブルが発生したときには、当事者相互の立場を尊重し誠意をもって自主解決に努めなければならないとしています。近隣住民から苦情等の持ちかけがあったときは、適切な対応を心がけてください。 また、本市では、当事者からトラブルの相談を受けた場合は、円満に解決するよう当事者から事情を聞いたり、助言等を行ったり、必要があるときは、市の職員が間に入って調整することがあります。

8 共同住宅を建築される方へ

共同住宅に関する指導要綱も遵守してください

近年、共同住宅の建築に伴い、建築の計画や管理面で、周辺の住環境に影響を与えるなど、さまざまな問題が発生しております。

新潟市では、これらの問題を未然に防止するため10戸以上の共同住宅を対象に「新潟市共同住宅の建築に関する指導要綱」を定めています。

中高層建築物の用途が共同住宅(10以上の住戸を有するもの)の場合は「新潟市中高層建築物の建築に関する指導要綱」と「新潟市共同住宅に関する指導要綱」の両要綱が適用されます。

建築計画上や管理上の事項等について「新潟市共同住宅に関する指導要綱」も遵守していただき、良好な近隣関係をはぐくむようお願いします。

なお、建築概要の事前公開の標識の設置、近隣関係者への説明や市への届出などについては、2つの要綱により必要となる手続きを行うことになっています。

関連リンク

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]()

このページの作成担当

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)

確認申請・建築の構造に関すること 電話:025-226-2849

建築基準法の道路に関すること 電話:025-226-2845

建築計画概要書の閲覧に関すること 電話:025-226-2837

住宅の耐震化に関すること 電話:025-226-2841

FAX:025-229-5190

閉じる

閉じる