令和7年度 新規採用職員募集案内

最終更新日:2025年3月31日

![]() 令和7年度 新規採用職員募集案内パンフレット(PDF:3,676KB)

令和7年度 新規採用職員募集案内パンフレット(PDF:3,676KB)

必要なのは変革の時代に挑むプロフェッショナルです

新潟市は、76万市民が暮らす本州日本海側唯一の政令指定都市であり、商業、文化、交通などの各種サービス提供主体が集中する高次都市機能と、潟、川、海などの多様な水辺空間に代表される美しい自然環境が調和し、共存する、魅力豊かな街として、着実な発展を遂げています。

新潟市水道局は、新潟市が運営する公営企業の立場で、こうした街の発展に対し、安全で安心な水道水の安定供給を通して、公衆衛生の向上や生活環境の改善を図るなど、市民のライフラインを支える役割を果たしてきました。

そして、更なる発展を生み出すため、令和7年度から令和16年度までを計画期間とする、新潟市水道事業経営計画の下、中心市街地を主とした老朽管更新事業などの主要プロジェクトに注力する一方、アセットマネジメントやダウンサイジングなどの手法を活用して費用の低減化・平準化を図るなど、持続可能な水道システムの構築に積極的に取り組んでいます。

今、水道事業は、大きな変革の荒波の中にあります。

節水器具等の普及が進み、水需要が減少の一途をたどる一方で、老朽施設の更新需要がますます増加する、いわゆる社会インフラの老朽化問題が水道業界でも大きな課題となっています。

新潟市水道局は、市民の暮らしと社会を支え続けるため、職員が有する知識、経験、技術力を結集し、安全で安心な水道水の安定供給という使命を胸に、これからもライフラインを守り続けます。

水道のプロフェッショナルとして、ともに、明日の新潟を支えて行きましょう。

令和7年3月1日

新潟市水道事業管理者 水道局長

長井 亮一

| 項目 | 内容 |

|---|---|

創設 |

明治43年10月1日 |

| 主な事業内容 | 水道業 |

| 給水人口 | 758,875人 |

| 給水世帯数 | 350,618世帯 |

| 給水普及率 | 99.6% |

| 職員数 | 334人 |

| 庁舎名称 | 所在地 |

|---|---|

| 本局 | 中央区関屋下川原町1丁目3番地3 |

| 秋葉庁舎 | 秋葉区程島2004番地2 |

| 北工事事務所 | 北区葛塚3198番地2 |

| 西蒲工事事務所 | 西蒲区鷲ノ木1185番地 |

| 浄水場名称 | 所在地 |

|---|---|

| 青山浄水場 | 西区青山水道1番1号 |

| 信濃川浄水場 | 江南区祖父興野160番地1 |

| 阿賀野川浄水場 | 江南区横越上町1丁目1番1号 |

| 満願寺浄水場 | 秋葉区満願寺474番地 |

| 戸頭浄水場 | 南区戸頭228番地1 |

| 巻浄水場 | 西蒲区鷲ノ木1185番地 |

事業概要

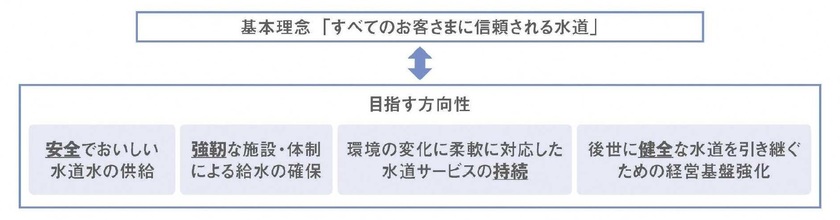

安全でおいしい水道水を、安定してお届けすることにより、「すべてのお客さまに信頼される水道」の実現に向けて、取り組んでいきます。

新潟市の水道は、明治43(1910)年、全国で19番目の近代水道として給水を開始しました。

この間、市勢の発展や生活水準の向上に伴う水需要の増加に対応するため、5回にわたる拡張事業や市町村合併を経て、給水普及率はほぼ100%に達し、新潟市民のライフラインとして、24時間、安全・安心な水道水をお届けしています。

近年は、老朽化した水道管や浄水場等の施設・設備の更新需要が増大している一方、人口減少の進行や節水器具の普及などにより、水道使用量の減少傾向が続き、経営環境は厳しさを増しています。また、頻発する自然災害への対策など、多くの投資を必要とする様々な課題に直面しています。

これらの諸課題に対応し、安定した事業運営をはかるため、水道局では、令和7年度から令和16年度の10年間を計画期間とした「新潟市水道事業経営計画(マスタープラン2034)」を策定し、長期的な視点をもちつつ、計画的に取り組みを進めていきます。

配水ポンプの更新

浄配水場施設整備事業

将来にわたって水道施設の信頼性を確保し、安定給水を続けられるよう、老朽化した土木・機械・電気・監視制御設備のリニューアル工事を進めています。

あわせて、地震等の影響を考慮した災害に強い浄配水場整備を進めています。

耐震管への更新

管路施設整備事業

大規模地震が発生した場合でも、水道水を安定してお客さまにお届けできるよう、老朽化した水道管を、耐震性能を有する管へ計画的に入れ替えています。

また、災害対応拠点となる行政機関や救急医療施設など、重要施設への供給ルートとなる水道管の耐震化を優先的に進めています。

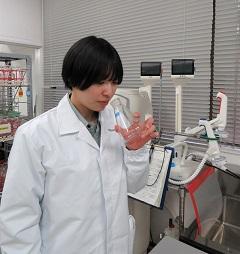

水道水の臭気検査

水質管理の充実・強化

安心して飲める水道水をお届けするため、水源からじゃ口にいたるまでのきめ細やかな水質管理を行っています。本市では、青山浄水場構内に高度な分析機器を揃えた水質管理センターを設置しており、国の水質基準値より厳しい管理目標値を独自設定し、安全でおいしい水道水の供給に取り組んでいます。

水質検査の精度と信頼性を保証する水道GLP(水道水質検査優良試験所規範)を取得しています。認定には厳しい要件が課されているほか、認定維持のため4年ごとに更新審査をクリアする必要があります。本市は平成18年4月に水道GLP取得後(全国で7番目)、現在も認定を維持しています。

経験をとおして災害対応力をみがく

自然災害に対して、私たち一人ひとりの力は小さいかもしれません。

しかし、手と手を取りあい、協力して立ち向かうことが、1日も早い復興への大きな力となることを、私たち職員は、これまでの災害派遣の経験を通じ、実感しています。

新潟市水道局は、平成7年の阪神・淡路大震災をはじめ、平成16年の中越地震、平成19年の中越沖地震、平成23年の東日本大震災、平成28年の熊本地震など、これまで各地で発生した地震に対し、応援チームを編成し、被災地に職員を派遣してきました。また、令和6年の能登半島地震では、市内の復旧活動が終わり次第、石川県での復旧作業に職員を派遣しました。

これらの経験を踏まえ、水道管の破損事故などの危機事象への迅速な対応を図る観点から、緊急資材センターを水道局敷地内に設置し、必要な資機材の備蓄を行っているほか、政令指定都市間や、(公社)日本水道協会のネットワーク網を活用した相互協力体制の確立、各種災害対策マニュアルの策定、災害対応訓練の実施、被災地に派遣した職員からの報告会による経験の共有など、さまざまな災害対策を施し、万全の態勢で事故・災害に備えています。

水道は、市民生活において欠くこのできないライフラインです。特に、災害時はその重要性はクローズアップされます。

「お客さまのもとへできる限り早く、安全な水を届けたい」という熱意と使命感を持って、安定した水道水の供給実現に取り組んでいきます。

能登半島地震での復旧作業

緊急資機材備蓄基地

東日本大震災での応急給水活動

先輩職員メッセージ

水道事務

水道事業全般に係る施策の企画・調整や水道事業経営、予算の編成、人事管理、水道事業会計経理、料金システム関係事務、水道料金関係事務、工事関係事務、庶務関係事務等、水道事業全般の様々な業務に幅広く従事します

令和6年度採用 田村 ひなた 総務部経理課

業務内容

水道事業全体に係る経費の支払事務を担当しています。各課から集まってくる支払伝票の金額や科目が正しく記載されているかを確認します。その後、会計システムに入力し、取引先へ支払うのが主な仕事です。また、年度末には決算書の作成を行っています。

やりがいを感じた仕事

担当業務は直接水を作る仕事ではありません。けれども日々滞りなく取引先への支払いを行うことで水道事業の継続につながっていると感じています。新潟市のライフラインを支える一員として嬉しく感じながら仕事に臨んでいます。

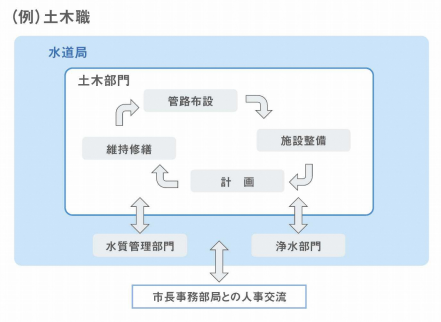

土木

水道に係わる調査や工事の計画、設計、監督などの業務に従事します

令和元年度採用 高橋 涼太 技術部管路第2課

業務内容

水道管布設工事の監督業務及び設計業務を担当しています。監督業務では、工事事業者との打ち合わせを行い、どのように水道工事を進めていくか検討していきます。設計業務では、新しく計画された工事の具体的な設計図の作成・設計金額の積算を行います。

やりがいを感じた仕事

設計業務及び監督業務で携わった現場で、様々な課題をクリアし、無事に工事が完了した際に、お客さまへ安心安全な水が届けられると思い、大きなやりがいを感じます。

土木

水道に係わる調査や工事の計画、設計、監督などの業務に従事します

令和3年度採用 長谷川 輝 技術部秋葉工事事務所

業務内容

私は、水道管更新工事の設計・監督業務を行っています。過去の資料や現地を調査してから、他の埋設事業者(ガス・下水道等)と協議を行い、工事の内容を決定したうえで設計します。そして監督業務として、その工事を受注した施工事業者と打ち合わせをし、さらに関係する機関との調整や工事の進捗管理をします。

やりがいを感じた仕事

どのような工事でも、設計時には分からなかった様々なトラブルが出てきます。問題を一つ一つ解決し、関係者と一丸となって完遂させた工事は達成感があり、やりがいを感じます。

電気

水道に係わる電気設備工事の設計、監理、監督、整備、点検などの業務に従事します

和2年度採用 坂井 真斗 技術部浄水課

業務内容

浄水施設における電気・機械設備の維持管理計画や更新計画の整理、水処理に関する各種データの統計・調査を行っています。また、浄水施設の統括を担う浄水課の一員として、各浄水場との事務調整を行っています。その他、河川流量や水位のデータを収集し、統計データから河川の動向を把握する業務にも従事しています。

やりがいを感じた仕事

水づくりの拠点となる浄水施設では、電気設備が必要不可欠です。電気設備の維持管理において、各浄水場と連携して、水道水の安定供給に携われていると思うと、責任感とともにやりがいを感じています。

機械

水道に係わる機械設備工事の設計、監理、監督、整備、点検などの業務に従事します

令和5年度採用 皆川 司 技術部浄水課 信濃川浄水場

業務内容

浄水場に勤務しており、水道水を作るための設備の維持管理を担当しています。主な業務として施設・設備の点検やメンテナンス、故障や老朽化した設備の修理及び更新工事の設計など行っています。また、設備の故障発生時には職員で緊急対応することもあります。

やりがいを感じた仕事

自分自身がメンテナンス、工事した設備は長期的に運用され水道水を供給し続けます。責任の重さを自覚するとともに、日々やりがいを感じています。

化学

水質検査計画の策定、水質検査、水質管理の調査・研修などに従事します

令和3年度採用 藤田 充司 技術部水質管理課

業務内容

水質管理課では、安全でおいしい水道水をお届けするため、水源である河川水や水道水の水質検査、河川水質事故時の現地調査、水質に関する調査研究、お客さまからのお問い合わせ対応など、幅広い業務を行っています。私は、配属4年目となりますが、水質検査に使用する大型機器の更新業務や微生物試験などを担当しています。

やりがいを感じた仕事

水質に関する調査研究を行い、県外での研究発表会で成果を発表したことです。研究発表を行うにあたり、事前準備の重要性や聴講者への伝え方などを学ぶことができ、自分自身の成長を感じました。

先輩職員メッセージのバックナンバー

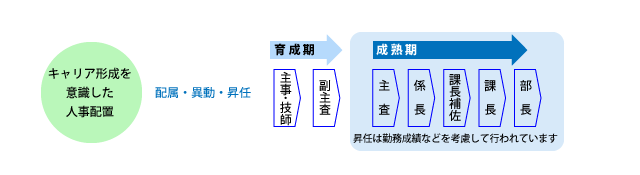

人材育成

研修制度

新潟市水道局では、市長事務部局での一括採用をやめ、平成21年度から技術職の水道職種、令和5年度から事務職の水道職種を設置し、「水道局でキャリアアップを図る」職員の採用活動を行っています。

社会インフラの老朽化問題がクローズアップされる中、本市水道事業においても、今後、施設更新が確実に増加していきます。市民生活に大きな影響を与えることなく、着実に施設更新を行うためには、専門性を持った職員の育成が欠かせません。

平成21年度に開設した水道研修センターを拠点に、研修制度の充実を図りつつ、水道のエキスパートの育成に力を入れています。

局内研修

階層別研修

初年次研修(第1部・第2部・第3部)

水道施設の基礎情報の学習や業務遂行に必要な基礎知識について理解を深める

3年目研修

技術水準の向上や業務遂行能力を高める

10年目研修

研修テーマを自主設定し、調査研究を行う

係長3年目研修

担当業務に係る課題を抽出し、課題解決へ向けた調査研究を行う

専門別研修

技術部門や計画部門、事務部門などの講座があります。

広報活動参加研修

水道週間行事や市民が多数参加するイベントに、「ウォーターバー」などの水道事業PRブースを出展し、お客さまに水道水の安全性と美味しさを伝えます。

職場研修

各所属におて、日常の仕事を通じた個別指導や、業務に必要な知識や技術などに関する研修を実施しています。また、新規採用職員には、先輩職員が育成や指導に当たる「新規採用職員 育成担当者制度」を設けて、サポートをしています

新規採用職員 育成担当者制度

新規採用職員が早く職場に慣れ、仕事の目的を理解し業務をスムーズに行えるように、先輩職員が業務に関するノウハウや職員としての心構え・態度等を指導します。

また、身近な相談相手となり、精神的な支えとしての役割も果たします。

自己啓発支援

能力向上に意欲的な職員を支援する制度です。

資格取得にかかる経費の一部を補助したり、グループでの研究活動を支援したりしています。

昇任制度

キャリア形成

基本的な業務知識の習得と、幅広い視野を持つことができるよう、採用後10年間で概ね3か所の職場を経験してもらうことで、育成を図ります。

その後は、本人適正、能力、希望等に応じて、専門分野以外での職務経験も含め、3から5年程度の異動サイクルにより、キャリアが形成されます。

福利厚生とワーク・ライフ・バランス

| 学歴 | 給与 |

|---|---|

| 大学卒業程度 | 232,574円 |

| 高校卒業程度 | 200,541円 |

初任給には地域手当が含まれています。学歴や職歴等により、一定の基準で加算される場合があります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 勤務時間 | 午前8時30分から午後5時15分(実働7時間45分) |

| 休日 | 土曜日、日曜日、祝日、年末年始など |

| 休暇 | 年次有給休暇:年度20日付与(翌年度20日を限度に繰り越し) |

| 諸手当 | 通勤手当、住居手当、時間外勤務手当など |

| 昇給・ボーナス | 昇給 原則年1回 |

福利厚生

職員及びその家族の福利厚生の増進を目的として、各種事業が行なわれています。

健康診断やがん検診などの補助制度、宿泊施設の利用助成、結婚祝金や出産祝金などの給付事業、また貸付事業もあります。

子育て支援制度の紹介

女性職員への支援に限らず、男性職員も積極的に子育てにかかわり、仕事と生活の両立ができるよう、環境づくりに努めています。

| 制度名称 | 内容 |

|---|---|

| 育児休業 | 3歳に満たない子を養育する場合に取得できます |

| 部分休業 | 子が小学校に就学するまでの期間、1日の勤務時間のうち一部(2時間以内)を勤務しないことができます |

| 育児短時間勤務 | 子が小学校に就学するまでの期間、1週間あたりの勤務時間を週19時間25分、23時間15分などに短縮して勤務できます |

| 子の看護休暇 | 子が風邪を引いた場合など、看護をする際に取得できます(子が12歳に達する年度の年度末まで) |

この制度は男女ともに取得できます。ほかにも、子育てを支援する様々な制度があります。

平成24年度採用 今井 健太郎 技術部水質管理課

私は子の出産にあたり、7か月間の育児休業を取得しました。復帰後も職場の手厚いサポートや子の看護休暇などの制度利用により、仕事と家庭の調整ができています。

水道局は、育児休業や子の看護休暇など、子育てに関する支援制度が充実しています。また、出産の申し出をした際には、各種制度の個別周知や育休取得の意向確認があるなど、性別に関係なく制度を利用しやすい雇用環境が整備されており、出産、子育てに起因する離職の防止、就労の継続が図られています。

お問い合わせ

水道局 総務課 職員係

電話:025-232-7316(直通)

電子メールアドレス:[email protected]

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]()

このページの作成担当

水道局 総務課

〒951-8560 新潟市中央区関屋下川原町1丁目3番地3(水道局本局本庁舎)

電話:フリーダイヤル0120-411-002(ご利用できない場合は025-266-9311) FAX:025-233-4503

閉じる

閉じる